「やきものの国」日本を代表するのは、あの3県!

都道府県別登録件数ランキング

私たちの生活に欠かせない、陶磁器。

用途はさまざまで、普段使いの食器はもちろん、インテリアやアクセサリー、転じてアートの世界まで、その領域は幅広く奥行きが深いものとなっています。

陶磁器人気の背景には、日本独特の食文化があるようです。

器を手に持って食べることから、手触りが良い/料理の熱が手に伝わりにくい/軽くて持ちやすいといったものが好まれます。また直接口に当てることから、唇への当たりの良さも重要になります。さらに食材の旬を大切にするため、器にも四季を感じさせるものが望まれます。こうした思いを形にすることで、素材もデザインも色彩も多様化したのですね。今回は「陶磁器製造」のランキングです。

陶磁器の歴史

陶磁器とは、陶器と磁器の総称でそれぞれ性質が異なります。

陶器が陶土と呼ばれる粘土が原料なのに対し、磁器は陶石と呼ばれる岩石が原料。数千年前にエジプト、中国、メソポタミアで、土を捏ねて火で焼き固めると丈夫になることから作られ始めました。日本の陶磁器は、安土桃山時代に茶の湯が発展したことによって、独自の進化を遂げています。

器としての「用の美」だけでなく、工芸品としても日本の陶磁器は高い評価を得ています。特に幕末の開港後には、外貨獲得の主役にも躍り出ました。ちなみに、陶磁器の包み紙として使われた浮世絵が、西洋の芸術家に高く評価されたことは有名です。印象派に大きな影響を与え、ゴッホやモネ、マネは浮世絵をモチーフにした作品を多く残しています。そして戦後、ちゃぶ台からダイニングテーブルに変化する過程で、一般家庭にも洋食器が普及し現在に至ります。

和食器が多様化した理由の一つに、洋食や中華のコース料理では同じデザインの食器で提供されるのに対して、和食では素材も形も異なる食器を料理に合わせて提供することが挙げられます。日本独特の美意識、もてなしの意識、自然観が器に託されて、独自の芸術性を獲得していきました。食卓を豊かに彩るだけでなくコレクションとして収集されることもありますし、自分だけの器を作り出すことも可能です。日用品でありながら芸術性も併せ持つ多面的な魅力が、人気の秘訣となっているのではないでしょうか。

「陶磁器製造」ランキング!

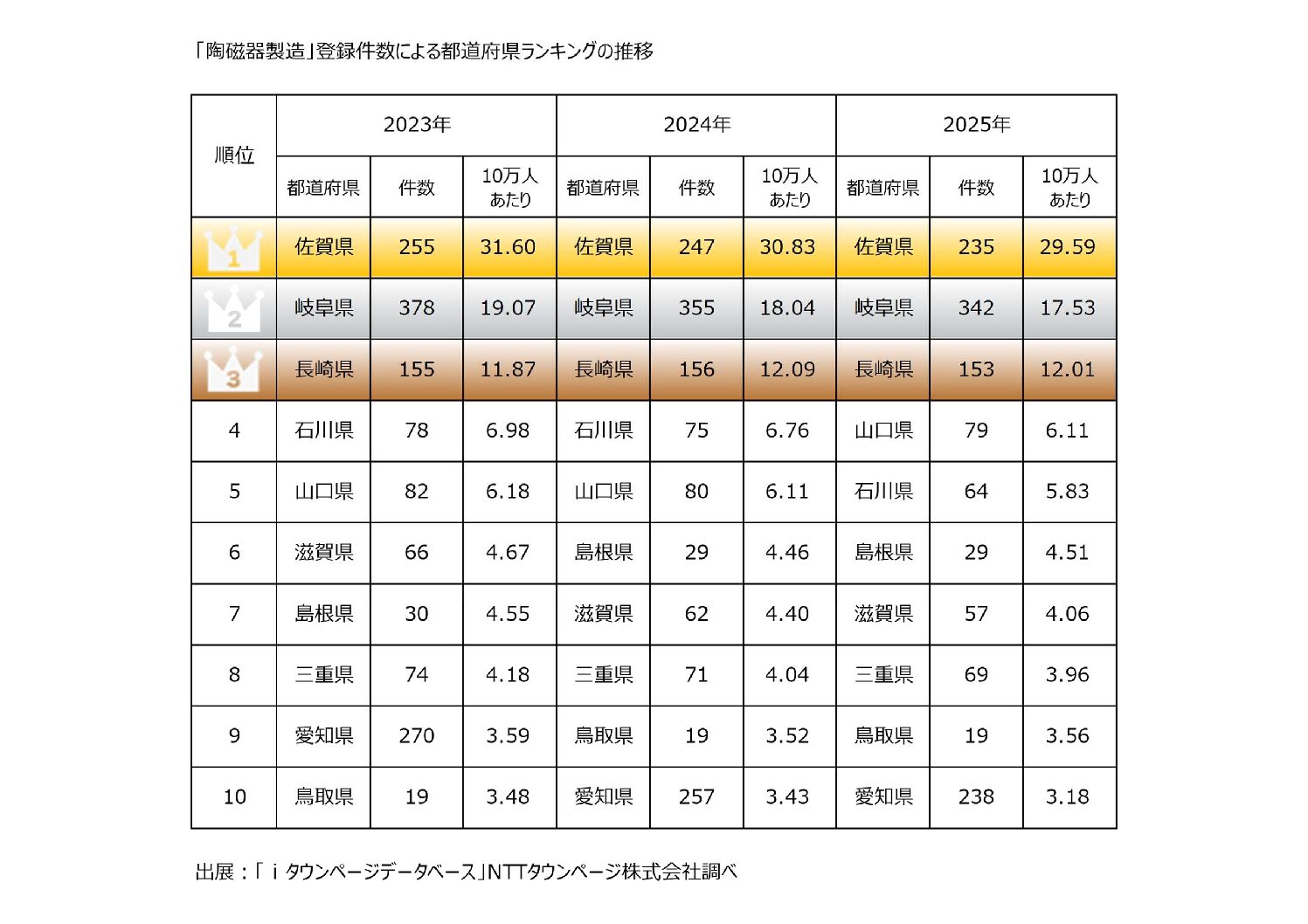

人口約10万人当たりの「陶磁器製造」登録件数による、都道府県ランキングです。

1位から3位をクローズアップしてみましょう。

1位:佐賀県

日本初の磁器の産地として知られています。17世紀初頭に朝鮮半島出身の陶工・李参平(り さんぺい)らによって陶石が発見されたことで、有田が一大産地になりました。1650年代からはオランダの東インド会社を通じて、ヨーロッパに輸出を開始。1867年のパリ万博でも名声を得て、有田焼はジャポニズムのきっかけとなったことも有名です。また当時有田焼は伊万里港から輸出されていたことから、伊万里焼とも呼ばれていました。

有田町では、毎年11月ごろに「秋の有田陶磁器まつり」も開かれています。町内の飲食店では地元の食材を活かして秋の特別メニューを素敵な器でいただけるそうです。想像するだけで、美味しそうですね。

2位:岐阜県

食器類の生産シェアで全国の約50%※1を占める美濃焼で知られています。瀬戸黒・黄瀬戸・志野・織部の名は、茶人ならずとも耳にしたことがあるのでは。千利休や古田織部らによる茶の湯の流行とともに、美濃焼は芸術性を高めた器で一時代を築き上げました。昭和初期に、大量生産できる窯業としての生産体制を築いたことで、一大地場産業へと発展しています。

毎年秋にはイベントも開催されています。

多治見市では「たじみ陶器まつり」、瑞浪市では「みずなみWEB陶器まつり」、土岐市では「美濃焼伝統工芸品まつり」などがあります。美濃焼と一口で言ってもさまざまな種類があって、たくさん楽しめそうです。

※1 経済産業省・2024年「経済構造実態調査(製造業事業所調査)」(METI/経済産業省)

3位:長崎県

江戸時代から庶民の日常食器を作っており、くらわんか椀※2は粗い素地と簡素な絵柄で当時の人々の食卓を支えました。また、醤油の輸出用に作られたコンプラ瓶はフランスの太陽王ルイ14世や、ロシアの文豪トルストイが愛用したことでも知られています。庶民の器として誕生し、時代に合わせて変化を繰り返しながら、現在も身近で親しみやすい食器を作り続けています。

波佐見町では毎年ゴールデンウイークごろに「波佐見陶器まつり」が開催されています。

※2 くらわんか碗:江戸時代に普段使いの器として広がった磁器のこと。「くらわんか」とは「食べないか」を意味する方言。

陶磁器の新しい楽しみ方

食育の面でも、陶磁器の良さが見直されています。幼児用の食器は、子どもが割ってしまうリスクを逆に「モノを大切にする機会」と捉え、陶磁器の食器を選ぶパパママも増えているようです。また学校給食では、栄養バランスだけでなく、良好な食習慣やマナー向上などに役立つという考えから、食器に陶磁器を選ぶ学校もあるそうです。食器成分の溶出を避けるといった安全面でも、陶磁器のメリットを感じます。

地域の名物とも言える「陶器市」は、密を防ぐためにオンラインで開催するところも増えています。店舗も同様に、オンラインショップだけでなくバーチャルで来店可能な場所もあるようです。

訪れる側からすれば、今までは行けなかった場所やお店に「行く」ことができ、購入までできてしまうのですから、選択の幅がより広がって、楽しみが増えることになりますね。

芸術の秋。さまざまな形で陶磁器と出会ってみてはいかがでしょうか。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【調査概要】

都道府県別 人口約10万人に対する陶磁器製造の登録件数分布及び年別の推移を掲載します。

■対象期間と抽出方法:2023年・2024年・2025年の各3月時点で、iタウンページデータベースの業種分類「陶磁器製造」に登録されている件数を集計し算出。

※1人当たりの登録件数は小数点以下数桁になるため、10万人換算をしています。

2025年11月執筆

NTTタウンページではさまざまな業界の統計データを用意しています。宣伝企画や効果測定におけるデータ活用をご検討の際は、ぜひNTTタウンページにご相談ください。

iタウンページデータベース

データベースにご関心やお悩みがございましたら、

ぜひお気軽にお問い合わせください。